| Jonas Bubenhofer |

Siedlungsentwicklung ist nicht ohne die Entwicklung der Verkehrsnetze zu denken. Die Wechselwirkung zwischen Siedlung und Verkehr prägen seit jeher ganz entscheidend die Geschichte der Menschen. Der Blick in die Geschichte der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung lohnt sich deshalb, um ein besseres Verständnis dieser Wechselwirkungen zu erhalten. Der folgende Kurzabriss wurde für den Forschungsbericht SVI 2015/003 „Folgen der Innenentwicklung auf den Verkehr und die Planungsprozesse“ erarbeitet.

Urbanisierung im Hochmittelalter: Die fussläufige Stadt

Die Siedlungsentwicklung in der Schweiz war vom Hochmittelalter bis ins 19. Jahrhundert von einer zunehmenden Urbanisierung geprägt: bestehende Städte wuchsen, neue wurden gegründet. Um 1800 zählten Basel ca. 15’000, Bern 11’500, Genève 21’600, Lausanne 9’300, St. Gallen 8’100 und Zürich 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner [2]. Bezeichnend für die Schweiz waren die Kleinheit der Städte und die recht grosse Anzahl an Städten im Raum des Mittellands. Gründe dafür waren die beschränkte Lebensmittelversorgung, die im nahen Umland der Stadt möglich war, als auch die schwierigen Transportbedingungen der Vormoderne und das kleinräumig strukturierte Herrschaftssystem [2]. Die Siedlungsstrukturen waren damit hoch konzentriert und der Hauptteil der Mobilität spielte sich auf kleinem Raum und zu Fuss ab; Arbeiten, Wohnen und Freizeit waren örtlich kaum getrennt.

Industrielle Revolution und Transportrevolution: ein Netz von starken Zentren

Ab 1850 bis zum 1. Weltkrieg erfuhren die Städte einen enormen Wachstumsschub. Ausgelöst wurde dieser einerseits durch den Abbau der herkömmlichen partikularistischen und oligarchischen Herrschaftspraxis der Städte durch die Etablierung des Bundesstaates 1848. Dadurch erhielten die Städte im Wirtschaftsbereich grösseren Freiraum, was sich in einer Agrarintensivierung im Umland und einer Zunahme der gewerblich-industriellen Produktion niederschlug. Andererseits wurde diese Entwicklung von einer massiven Verbesserung der Transportmöglichkeiten begleitet [2].

Die Transporte verlagerten sich von den Wasserläufen auf die zunehmend besser ausgebauten Landstrassen und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf die Eisenbahn neue Voraussetzungen für die Raumordnung [2]. Während im 18. Jahrhundert für die Reise von Zürich nach Bern noch gut 3 Tage benötigt wurden, war diese Strecke im 19. Jahrhundert auf der Strasse an einem Tag zu bewältigen, später mit der Eisenbahn in wenigen Stunden [1]. Dieses Zusammenwirken von industrieller Revolution und Transportrevolution veränderte das Leben der Menschen nachhaltig und führte durch die neuen Arbeitsmöglichkeiten zu einem enormen Bevölkerungswachstum der Städte [2].

Durch die neuen Verkehrsmittel, vor allem der Eisenbahn, entstand ein stärker zusammenhängendes und konkurrenzorientiertes Städtesystem [2]. Die neuen Transportwege ermöglichten eine Vergrösserung der Absatzmärkte und verbilligte die Mobilität für Güter und Personen gleichermassen. Für den Grossteil der Bevölkerung hatten die neuen Transportmöglichkeiten jedoch kaum Bedeutung; sie hatten selten Anlass ihren Wohnort zu verlassen [1]. Die neuen Verkehrsnetze hatten in erster Linie wirtschaftliche Bedeutung. Die Eisenbahn förderte dabei die Entwicklung und die bauliche Verdichtung der Zentren, indem sie die Erreichbarkeit der Zentren der verschiedenen Städte erhöhte. Die Modernisierung der lokalen Feinverteilung innerhalb der Städte fehlte dagegen lange Zeit. Der innerstädtische Verkehr beschränkte sich im Wesentlichen auf den Fussverkehr mit seinen möglichen Distanzen; was die hohen Dichten der zentrumsnahen Quartiere begründete [7].

Erreichbarkeit innerhalb der Stadt: der öffentliche Nahverkehr als Instrument der Siedlungsentwicklung

Mit dem starken Wachstum der Städte um die Jahrhundertwende nahmen auch die Distanzen der Wege innerhalb der Städte zu. Es waren jetzt nicht mehr Fussdistanzen, sondern Fahrzeiten und Fahrpreise von Tram und Bahn, die das Siedlungsgebiet der Städte begrenzte und ein weiterer Kreis von Vororten wurden von der Verstädterung erfasst [7]. Am Bespiel der Stadt Zürich ist ersichtlich, wie die Behörden im Tram ein Mittel der Siedlungsplanung sahen, um die Siedlungserweiterungen entlang der Tramstrecken vorantreiben zu können und gleichzeitig einer weiteren baulichen Verdichtung der Arbeiterquartiere entgegenwirken zu können [7]. Dies entsprach ganz dem neuen Planungsverständnis von der Trennung der Funktionen von Arbeits- und Wohnstätten und dem Ideal der Gartenstadt. Die städtische Dichte und Durchmischung sollte aufgelöst und geordnet werden: vor negativen Immissionen geschütztes Wohnen in der Gartenstadt in der Peripherie (in finanzierbarem Eigenheim), Zentralisation des Wirtschaftslebens in der Stadt und der öffentliche Nahverkehr als Bindeglied dazwischen [7].

Um 1918 war das Tram der wichtigste städtische Verkehrsträger. Schnelle und billige Verkehrsmittel wurden als wirksame Instrumente der Stadtplanung erkannt. Die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs war dabei ein Hauptpfeiler der Siedlungsentwicklung. Tram und Bahn wurde zum Massentransportmittel für die Pendler*innen aus den Vororten. Zwischen 1903 und 1913 verdreifachte sich die Passagierzahl im Hauptbahnhof Zürich auf 4.5 Millionen [7]. Neben dem öffentlichen Verkehr war der Fussverkehr weiterhin das Rückgrat des Verkehrs: Am 19. Mai 1913 zählte die Stadt Zürich bei der Kalkbreite an der Badenerstrasse den Verkehr zwischen 6:30 und 19:30 Uhr und erfasste 15’909 Fussgänger*innen, 1’066 Fahrräder, Hand- und Kinderwagen, 365 Fuhrwerke und 111 Automobile [7].

Abbildung 1: Elektrische Strassenbahn am Bellevue in Zürich, 1894 (Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich BAZ)

Neben dem Paradigma der funktionalen Trennung und der Gartenstadt prägte zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch der künstlerische Städtebau das Planungsverständnis in den Städten. Die Schaffung stadträumlicher Qualitäten, von klar definierten Plätzen und Strassenräumen gewann an Bedeutung. In den Worten des österreichischen Architekten und Stadtplaners Camillo Sitte sollte der Städtebau die technischen und bildenden Künste vereinigen: „Der Städtebau regelt den Verkehr, hat die Grundlage zu beschaffen für ein gesundes und behagliches Wohnen (…); hat für günstigste Unterbringung von Industrie und Handel zu sorgen und die Versöhnung sozialer Gegensätze zu unterstützen“ [7]. Das heisst Stadtplanung und Verkehrsplanung sollte aufeinander abgestimmt aus einer Hand durch den Stadtbaumeister erfolgen: Siedlungserweiterung, Verkehrsnetze, Strassenraumentwurf als verschiedene Seiten derselben Medaille und unter Berücksichtigung und Ausgleich aller Bedürfnisse im öffentlichen Raum.

Zwischenkriegszeit: vom Strassenraum zur Fahrbahn

In der Zwischenkriegszeit wuchs die Bevölkerung in den Städten zwar nicht mehr so schnell wie zuvor, legte aber weiterhin zu. Der städtische Verkehr war geprägt vom Fussverkehr, dem Tram und neu insbesondere vom Fahrrad. Dank der billigen Massenproduktion wurde es in der Zwischenkriegszeit zum Massenverkehrsmittel, so dass in den 1930er Jahren die Strassen voller Fahrräder waren [2]. Die Politik und die Planung orientierten sich jedoch vor allem an den Bedürfnissen der vergleichsweise wenigen, wohlhabenden Automobilist*innen. Dieses Fahrzeug schien die Zukunft zu verkörpern und man traute ihm ein wachsendes Potenzial zu [2].

Abbildung 2: Fussgänger*innen, Velos, Tram und Autos teilen sich den Strassenraum. Paradeplatz in Zürich, 1928 (Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich BAZ)

Bis dahin war die Strasse nicht Fahrbahn, sondern öffentlicher Raum. Die Bereiche der verschiedenen Verkehrsmittel waren noch nicht getrennt. Die Fussgängerinnen und Fussgänger nutzten selbstverständlich und undiszipliniert die gesamte Fläche des Strassenraums, während sich der Rad- und Autoverkehr wie in einer Fussgängerzone dazwischen durchschlängelte. Der Gehsteig diente vor allem zum Schutz vor Schlamm und Dreck [7].

Diesem Chaos glaubten die Planer mit dem Ausbau der Strassen abhelfen zu können. Nicht mehr städtebauliche Aspekte sollten die Gestaltung der Strasse bestimmen, sondern die Technik der Verkehrsmittel. Durch die hohen Geschwindigkeiten der neuen Verkehrsmittel und der Metapher des Verkehrsflusses, den es nicht zu stören, sondern nur sanft zu lenken gelte, wurde der Strassenraum zur Fahrbahn für den Automobilverkehr und die Verkehrsplanung zu einer eigenständigen technischen Profession [7].

Jahre des Wirtschaftsbooms: rechtliche, finanzielle und infrastrukturelle Grundsteinlegung für die Massenmotorisierung

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs setzte in den 1950er Jahren eine enorme Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung ein, die zu einer starken Neubautätigkeit führte. Diese Bautätigkeit fand vor allem ausserhalb der historischen Siedlungskerne statt. Kulturgeschichtlich zentral war in dieser Zeit die Faszination, welche der „American Way of Life“ auf breite Teile der Bevölkerung ausübte. Das Auto symbolisierte dabei Amerikas Freiheit und Wohlstand. Die durch diese Massenmotorisierung geprägten typischen amerikanischen Städte und Vorstädte wurden aber bereits in den 1950er Jahren hierzulande als wenig attraktiv empfunden [4].

In dieser Zeit wurden einige entscheidende verkehrspolitische Weichen gestellt. In der Frage der Aufgabenteilung zwischen Schiene und Strasse fanden sich erstens die Interessen des Strassengüterverkehrs und die schnell an Einfluss gewinnende PW-Lobby im gleichen Boot. Trotz Differenzen war der massive Ausbau der Strasseninfrastruktur das einigende Ziel. Im allgemein regulierungsfeindlichen Umfeld verwarf die Politik den Gedanken an die Regulierung des Güterverkehrs und setzte umso mehr auf den Infrastrukturausbau für den motorisierten Verkehr.

Zweitens wurde Ende der 1950er Jahre mit der verstärkten Zweckbindung grosser Teile der Mineralölsteuererträge ein Finanzierungsautomatismus entwickelt, mit dem die Voraussetzung für einen gross dimensionierten Ausbau der Strassenverkehrsinfrastruktur geschaffen wurde. Die Motorisierung entwickelte sich auf dieser Grundlage zu einem sich selbst verstärkenden Prozess.

Drittens war die Verkehrspolitik von einer Fernstrassenoptik geprägt, welche die Interessen des Stadtverkehrs in den Hintergrund treten liessen. Obwohl auch damals in den Städten die „Verkehrsnot“ am grössten war, konnte der Stadtverkehr seine Interessen gegenüber dem überörtlichen Verkehr nicht durchsetzen [4].

Die Massenmotorisierung, die durch die oben beschriebenen verkehrspolitischen Entscheide noch verstärkt wurde, ermöglichte eine völlig neue Raumstruktur: die flächenhafte Ausbreitung urbaner Gebiete [6]. Parallel dazu führte der Ausbau des Wohlfahrtsstaates zu einem Modell der räumlichen Entwicklung, das von der „Gleichheit im Raum“ geleitet war: alle Teile des Landes sollten eine gleichmässige Ausstattung von Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen erhalten [6]. Diese Transformation brachte eine neue Siedlungsform hervor: die Agglomeration. Im Unterschied zur Zeit vor dem 2. Weltkrieg, als sich die Siedlungsentwicklung entlang der Eisenbahn- und Tramlinien entwickelte, fand nun eine flächenhafte Ausbreitung des Siedlungsgebiets statt. Die Agglomerationen waren dabei meistens monozentrisch strukturiert und hierarchisch von einer starken Abhängigkeit zum Zentrum geprägt mit dem Resultat der grossen Pendler*innenströme [6]. Die schnell wachsenden Agglomerationsgemeinden nahmen wenig Einfluss auf die Entwicklung, denn sie verfügten weder über eine Planungstradition noch über genügende Ressourcen dazu.

Abbildung 3: Die Garage als neues Gesicht der Häuser: Das eingestellte Auto dient der Anbindung ans Zentrum. Haus in Affoltern, 1950er-Jahre (Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich BAZ)

In den 1960er Jahren wuchs die Motorisierung dermassen, dass sich die Probleme im Stadtverkehr verschärften und in der Gesellschaft immer mehr Zweifel aufkamen, ob Stadt und Auto kompatibel sind. Die nationale Planung des Autobahnbaus nahm darauf keine Rücksicht und plante die „Expressstrassen“ zentrumsnah in die Städte zu führen. In den Städten fehlten jedoch die Mittel für einen autogerechten Ausbau, da die Finanzierung von kommunalen Strassen nicht über die Mineralölsteuererträge auf Bundesebene erfolgte. Dies und der Widerstand von Architekt*innen und breiten Bevölkerungskreisen verhinderten viele Projekte, die die Städte für den Autoverkehr aufbrechen sollten. Die grossen Städte wurden deshalb tangential umfahren oder mussten wie in Zürich während Jahrzehnten ein für alle Seiten unbefriedigendes Provisorium ertragen. Die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen von Seiten Bund und Kanton in den Gemeinden beschränkte sich weiterhin allein auf den Strassenverkehr. Der öffentliche Verkehr hinkte deshalb in der Entwicklung hoffnungslos hinterher [4].

Die Entdeckung der Umwelt: Demokratisierung der Planung

In den Jahren um 1970 prägte eine starke Zäsur die verkehrspolitische Sicht, denn fast über Nacht führte die „Entdeckung der Umwelt“ zu einer breiten Kritik an der „Autogesellschaft“ [4]. Auch der Club of Rome, der 1968 als Zusammenschluss von Fachleuten verschiedenster Disziplinen gegründet wurde und 1972 den viel beachteten Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ publizierte, führte vor Augen, dass wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht werden [8].

Abbildung 4: Wie viel Autoverkehr verträgt sich mit einer lebenswerten Stadt? Rosengartenstrasse in Zürich, 1973 (Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich BAZ)

Auswirkungen hatte diese Zäsur auf unterschiedlichen Ebenen. Insbesondere auf kommunaler Ebene wurden Verkehrsinfrastrukturprojekte in den frühen 1970er Jahren fast ausnahmslos an der Urne abgelehnt. Auf Gesetzesebene wurden Instrumente zur Luftreinhaltung erarbeitet und eine neue Generation von Verkehrsexperten (und vereinzelt auch Verkehrsexpertinnen) suchte nach einem tieferen Verständnis der menschlichen Bedürfnisse und des Verhaltens hinter dem Verkehrsgeschehen. Die Verbesserung der Mobilitätschancen benachteiligter Bevölkerungsgruppen und partizipative Planungsverfahren wurden angestrebt. Weitergehende Reformen der gesetzlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, wie sie im Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption und bei der Umsetzung des Verfassungsartikels zum Umweltschutz vorgesehen waren, wurden allerdings blockiert oder stark verwässert. Die Gesellschaft wurde zwar für die problematischen Seiten der Entwicklung sensibilisiert, faktisch stellte allerdings niemand die positive Wertung des Verkehrswachstums grundsätzlich in Frage und auch „die Kritik am Auto blieb so letztlich in der Öffentlichkeit auf der Diskursebene stecken, auf den Strassen wuchs der Verkehr nur wenig gebremst weiter“ [4].

Waldsterbe-Debatte: Die Wiederentdeckung des öffentlichen Verkehrs

In den 1980er Jahren war die Debatte um das Waldsterben eines der bedeutendsten Umweltthemen in der Schweiz und unterstützte die langsame Wiederentdeckung und Förderung des öffentlichen Verkehrs. Reagiert wurde im Fernverkehr mit wegweisenden Beschlüssen zum Ausbau der Bahninfrastruktur (Bahn 2000) und des -angebots, mit der S-Bahn Zürich als Ausnahme auch im Agglomerationsverkehr. Im städtischen Nahverkehr wurde vielerorts das Angebot verbessert, der öffentliche Verkehr im Verkehrsnetz priorisiert und mit den „Umweltabonnementen“ preislich attraktiver gemacht [4]. Die SBB fand aus ihrer tiefen Orientierungskrise der 1970er Jahre mit hohen Defiziten und geringem Handlungsspielraum heraus, indem eine Konsolidierung des Angebots mittels der Garantie von Abgeltungen für nichtrentable, sogenannte gemeinwirtschaftliche Bahnleistungen einerseits und eine verstärkte Marketing- und Marktorientierung andererseits erreicht wurde. Die Bahn nutzte den Schwung aus der „Umweltwende“ und der Waldsterbedebatte und dem Potenzial der Infrastrukturvorhaben der Bahn 2000, um sich als leistungsfähiger Verkehrsträger in Erinnerung zu rufen [5].

Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung des öffentlichen Verkehrs und des massiven Ausbaus der Strasseninfrastruktur stellten diese Massnahmen eine Wende in der Verkehrspolitik dar, mit denen es gelang den Niedergang des Marktanteils des öffentlichen Verkehrs bei gut 20% der gefahrenen Kilometer zu stabilisieren. Doch diese 30 bis 40 Jahre der einseitigen Förderung des motorisieren Individualverkehrs gepaart mit dem weitgehenden Zurückhaltung der Politik bei der Steuerung der räumlichen Entwicklung führte zu den langfristig einschneidenden Auswirkungen einer flächenhaften Zersiedelung: hohe Infrastruktur- und Erschliessungskosten, eine grosse Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr und ein hoher Preis in Form steigender Defizite des öffentlichen Personenverkehrs [4].

Das Credo „Mehr Mobilität durch weniger Verkehr“ war damit im Fachdiskurs angekommen, wirkte sich jedoch noch nicht auf das tatsächliche Verkehrsgeschehen aus. Ab den 1990er Jahren wurden aber die Städte, die Orte mit dem grössten Handlungsdruck, zum Ausgangspunkt zweier wichtiger Entwicklungslinien für die nächsten Jahrzehnte: erstens die Rückgewinnung der Städte als Lebensraum und zweitens die Agglomerationspolitik des Bundes mit den Agglomerationsprogrammen.

Abbildung 5: Die S-Bahn Zürich hob den öffentlichen Verkehr in der Agglomeration von Zürich auf ein neues Niveau. Hauptbahnhof, 2016 (Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich BAZ)

Die Städte am Tiefpunkt: Das ökonomische Fundament der Städte bröckelt

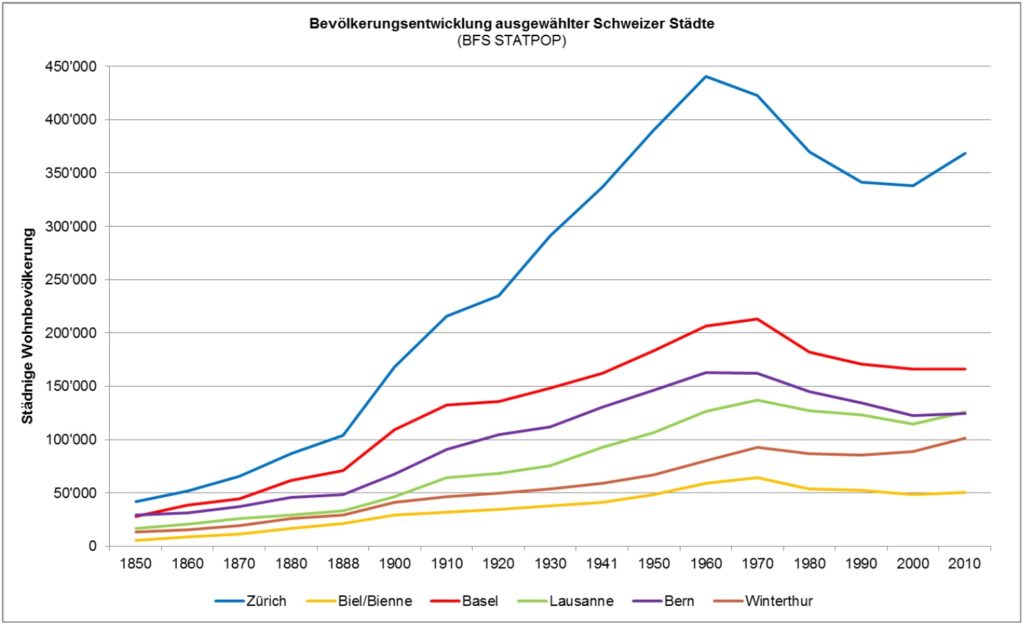

Ab den 1990er Jahren wurde in der um den „Problemdruck“ in Kernstädten und Agglomerationen geführten Diskussion festgestellt, dass eine zunehmende räumliche Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsort sowie eine räumliche Konzentration bestimmter Bevölkerungsgruppen stattfindet. Diese Anzeichen der sogenannten Suburbanisierung hatten zusammen mit der seit den 1970er Jahren anhaltenden „Stadtflucht“ zur Folge, dass die Verkehrsnachfrage weiter anstieg und insbesondere die Pendlerströme in die Agglomerationskerne zunahmen. Verkehrsüberlastung und zunehmende Luft- und Lärmbelastung, unwirtliche Städte waren die Folge [9]. Die Bevölkerung insbesondere der grösseren Städte hatte im Vergleich zu den 1960er/1970er Jahren massiv abgenommen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung ausgewählter Schweizer Städte 1850-2010

Die Städte galten als unattraktiv und wurden als „A-Stadt“ mit überdurchschnittlichem Anteil Älteren, Armen, Alleinstehenden, Alleinerziehenden, Abhängigen, Arbeitslosen und Ausländer*innen bezeichnet. Personengruppen, denen eine geringe Steuerkraft, aber eine grosse Beanspruchung von Leistungen der öffentlichen Hand nachgesagt wurde [9].

Es war klar, dass die Städte diese spezifisch urbanen Herausforderungen, die auch nicht an den Gemeindegrenzen Halt machten, nicht alleine lösen und nicht alleine finanzieren konnten. Auf parlamentarischer Ebene wurde Anfang 1997 der Bundesrat in einem Postulat aufgefordert, die Dimensionen und den Ausgleich der Zentrumslasten der Kernstädte zu prüfen („Bericht über die Kernstädte“, 1999). In der Folge verabschiedete der Bundesrat 2001 mit dem Bericht „Agglomerationspolitik des Bundes“ die konzeptionellen Grundlagen für seine Agglomerationspolitik. Der Bundesrat hielt darin fest, dass die Agglomerationspolitik des Bundes einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des urbanen Raums leisten solle. Er bezeichnete Agglomerationsprogramme als prioritäre Massnahme für die Verbesserung der Zusammenarbeit im Verkehrsbereich und zur Koordination raumrelevanter Themen innerhalb einer Agglomeration [9].

Auch das Nationale Forschungsprogramm „Stadt und Verkehr“ (NFP25) erarbeitete Anfang der 1990er Jahren Grundlagen und Erkenntnisse zur Dynamik zwischen Städten und ihrem Umland und zeigte auf, dass den Städten als Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung Sorge getragen werden muss, damit diese durch die Suburbanisierung und die in der Folge sich verstärkenden Zentrumslasten nicht zerfallen. Dabei wurde insbesondere auch die Notwendigkeit der Erhöhung der Lebensqualität betont, die ein zentrales Element des Standortwettbewerbs sowohl bezüglich der Wohnbevölkerung als auch vermittelt über den Arbeitsmarkt für die Unternehmen darstellt [3].

Die Stadt als Lebensraum: die Wiederentdeckung der urbanen Qualitäten

Die Bevölkerung in den Städten forderte immer stärker den vom Autoverkehr dominierten Strassenraum zurück. Mit der Verkehrsberuhigung in den Quartieren (Wohnstrasse, T30-Zone, Begegnungszone), der Aufhebung von als Parkplatz benutzten Stadtplätzen bis zur Aufwertung von Hauptverkehrsachsen wurde der Erkenntnis um die Bedeutung der Lebensqualität im Stadtraum zögerlich Rechnung getragen. Die Jahre nach 2000 zeichneten sich durch eine Wiederentdeckung der Städte als attraktive, progressive und starke Wohn- und Wirtschaftsräume aus, die den Städten zu einem neuen Selbstbewusstsein verhalfen und auch eine Trendwende herbeiführten hin zu einem neuen Bevölkerungswachstum. Durch die weiter zunehmende Mobilitätsnachfrage rückten zudem Überlegungen zur Effizienzsteigerung des Verkehrssystems in den Fokus. Während in den 1980er Jahren klar ökologische Vorstellungen für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes sprachen, traten nun schlicht Leistungskriterien in den Vordergrund, um die Mobilitätsnachfrage im gegebenen Raum effizient abwickeln zu können.

Fazit und Erkenntnisse

- Die Industrialisierung und die Verbesserung der überregionalen Verkehrsnetze führten zu einem enormen Wirtschaftswachstum. Insbesondere der Gütertransport ermöglichte neue Absatzmärkte und Produktionsstrukturen und eine arbeitsteilige Produktionsform.

- Als Strategie, um das rasante Wachstum, das die Städte Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert erlebten, auffangen und die Erreichbarkeit sicherstellen zu können, setzten die Behörden auf einen Ausbau und Verbilligung des öffentlichen Nahverkehrs und auf eine darauf abgestimmte Siedlungserweiterung. Der öffentliche Personenverkehr war in erster Linie Agglomerationsverkehr und führte zu einer Siedlungsentwicklung entlang dieser Achsen.

- Stadtplanung wurde Anfang 20. Jahrhundert als ganzheitliche Planung aller Ansprüche an den Stadtraum verstanden. Strassenraum war nicht Fahrbahn, sondern öffentlicher Raum, der unterschiedliche Anforderungen erfüllen musste.

- Mit der Massenmotorisierung ab den 1950er Jahren erweiterte sich das Siedlungsgebiet nicht mehr wie zu Beginn des Jahrhunderts abgestimmt auf die Achsen des öffentlichen Verkehrs, sondern flächig, ausgerichtet auf die Erschliessung durch den motorisierten Individualverkehr. Sie erfolgte ausserhalb der Städte in der Agglomeration, wo die Gemeinden keine Planungsgeschichte, unterdotierte Planungsabteilungen und zu Beginn ungenügende Planungsinstrumente hatten.

- Der einseitigen massiven Bevorteilung eines Verkehrsträgers in den 1950er bis 1970er Jahren folgte – aufgeschreckt erst durch ökologische (Stichwort Luftreinhaltung), später durch ökonomische Auswirkungen (Stichwort Suburbanisierung) – die gleichzeitige Förderung sowohl des motorisierten Individualverkehrs als auch des öffentlichen Verkehrs (in Ansätzen oder konzeptuell auch des Fuss- und Veloverkehrs).

- Nach Jahrzenten der vorrangigen Ausrichtung der Planung auf die Bedürfnisse des MIV besteht aktuell immer noch ein grosser Aufholbedarf bzgl. der Förderung anderer Verkehrsmittel.

- Die Städte haben jüngst wieder enorm an Attraktivität gewonnen und werden als Lebensraum und gefragter Wohnraum wiederentdeckt.

- Beinahe ein Tabu bleiben weitergehende Lenkungen im Sinne der Multimodalität: Eine stärkere Forcierung der in einem bestimmten Raum geeigneten Verkehrsmittel (wesensgerechter Einsatz der Verkehrsmittel) wird nur sehr zögerlich umgesetzt.

- Hinsichtlich Innenentwicklung zeigt der geschichtliche Rückblick, dass die durch den MIV getriebene Siedlungsentwicklung in die Fläche die Städte unattraktiv gemacht und ihrer ökonomischen Basis beraubt hat. Unter anderem dank den Bemühungen, die dortigen Belastungen durch den MIV zu reduzieren, haben dichte Siedlungsgebiete als Wohn- und Lebensraum wieder an Attraktivität gewonnen. Diese Erkenntnis ist bei der zukünftigen Innenentwicklung zu berücksichtigen.

Literatur

- Ewald, Klaus C.; Klaus, Gregor (2010): Die ausgewechselte Landschaft. Vom Umgang der Schweiz mit ihrer wichtigsten natürlichen Ressource. 2. Auflage. Bern/Stuttgart/Wien.

- Fasol, Laura; Mathieu, Jon (2016): Die Expansion der Städte. In: Mathieu, Jon et al. (Hrsg.): Geschichte der Landschaft in der Schweiz. Zürich.

- Frey, René L. (1996): Stadt: Lebens- und Wirtschaftsraum. Eine ökonomische Analyse. Zürich.

- Haefeli, Ueli (2008): Verkehrspolitik und urbane Mobilität. Deutsche und Schweizer Städte im Vergleich 1950 – 1990. Beiträge zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung, Bd. 8. Stuttgart.

- Hürlimann, Gisela (2007): „Die Eisenbahn der Zukunft“. Automatisierung, Schnellverkehr und Modernisierung bei den SBB 1955 bis 2005. Zürich.

- Kretz, Simon; Kueng, Lukas (Hrsg.) (2016): Urbane Qualitäten. Ein Handbuch am Beispiel der Metropolitanregion Zürich. Zürich.

- Kurz, Daniel (2008): Die Disziplinierung der Stadt. Moderner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940. Zürich.

- Meadows et al. (1972): Die Grenzen des Wachstums. Übersetzung von Hans-Dieter Heck, 14. Aufl. 1987, Stuttgart.

- Schweizerischer Städteverband (2016): Agglomerationsprogramme. Bilanz und Perspektiven. Erfolgreiche Abstimmung zwischen Verkehr und Siedlung. Bern.

Abbildungen:

- Titelbild und Abbildungen 1 bis 5: Baugeschichtliches Archiv Zürich BAZ